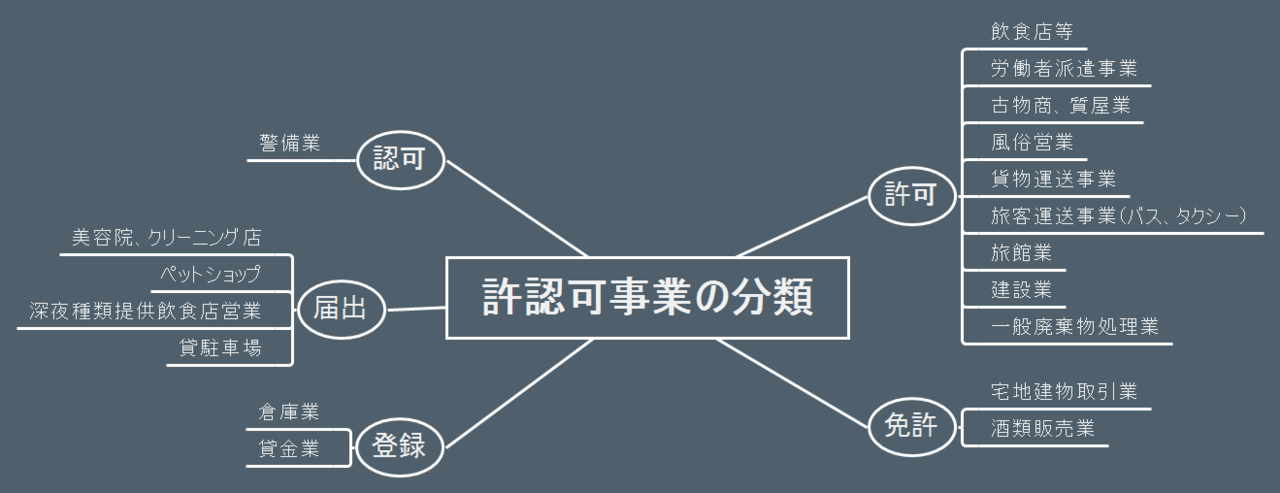

三重県の古物商許可申請が完全代行プランで\30,000(税抜)

三重県の建設業許可申請¥140,000~(わがまま大歓迎!)

三重県の風俗営業許可申請¥150,000(税抜)~

気軽に連絡できるアットホームな四日市市の事務所、「すどう行政書士事務所」です。

すどう行政書士事務所

〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)

会社設立、お手伝いいたします

当てはまる方、会社設立を検討しましょう!

- 会社を設立したいが、どうしたらよいのか分からない・・

- ある程度売り上げがあるから節税したい。。

- 今のビジネスをさらに成功させたい!

- 資金調達の手段をもっと増やしたい!

- 一人親方で塗装業をやっているが、さらに発展させたい。

- 興味はあるけど、「会社設立」って響きが大変そう。。

一緒にその不安、解決しましょう!

一緒にその夢、叶えましょう!

税金を節約できます!

誰もが頭を抱える税金問題。。

税金に関して、個人事業と会社とでは、税金の額を決めるルール(制度)が違います。

・個人事業の場合、稼げば稼ぐほど高い税率の所得税を払わなければいけません。

・会社の場合、会社としての法人税は稼ぎ(利益)に関係なく税率が基本的には一定になります。

ですから、ある程度の事業規模になると会社の方がお得になります。

・資本金1000万円未満の会社の場合、2年間消費税が免税されます。

社会的信用度が高くなります!

商売において「信用」は本当に大切です。

[会社]にすることで社会的信用が高まりますので営業活動もしやすくなり、業績も上がります。

また、大手企業のなかには、「会社」相手じゃないと取引をしないというところもあります。ビジネスチャンスをものにするためにも会社設立を検討する価値は大いにあるということです。

また、事務所や店舗を借りる際も、やはり会社のほうが信用が高いため、手続きもスムーズに進みやすくなります。

印紙代(4万円)が浮きます!

電子定款の認証手続きだと印紙代(4万円)が必要なくなります。個人でもこの電子定款の認証手続きをすること自体は可能です。

しかし、自分でやる場合、さまざまな事前準備が必要になります。機器やソフトの購入、インストールなどで予想以上に時間とお金がかかるケースが多いです。

電子認証は専門家に依頼することをお勧めします

電子定款のしくみ

特徴としては、①紙に署名押印する代わりに電子文書に電子署名する点

②申請用の専門ソフトを使用して、PDF化した定款を送信する点

注意点 すべての手続きを電子定款で終わらせることはできない。

(公証役場へ会社保存用と登記用の定款を取りにいかなければならない)

電子定款認証の流れ

- 1利用環境の確認

- 2機器や電子証明書の取得

- 3定款の作成(紙の定款と同じ作業)

- 4公証役場・法務局での事前チェック(公証人)

- 5作成した定款を専用ソフトでPDF化する

- 6電子署名する

- 7申請用総合ソフトのダウンロード・事前準備

- 8電子定款のオンライン申請

- 9公証役場に定款を受け取りに行く

電子認証に必要な機器

- パソコン(オンライン上で申請するため)

- ICカードリーダー

- PDF変換ソフト

- PDF署名プラグインソフト

| 定款の認証 | 登記 | 設立費用 | 知名度 | 事業拡大 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 株式会社 | 必要 | 必要 | 24万円~ | ある | 小規模から大規模まで可 |

| 合同会社 | 不要 (定款の作成は必要) | 必要 | 6万円~ | あまり知られていない | 小規模の事業 |

事業をはじめる際には、株式会社か合同会社のいずれかを選択することが多いです。

合同会社は株式会社よりも規模が小さくしたようなイメージ。

「合同会社って何?」と思われる方も少なくありません。

実際、合同会社の認知度は低く、世間ではあまり知られていません。

そういったことから考えると、信用面はやはり「株式会社」の方が上なので、特に理由がなければ、「株式会社」がお勧めです。

約20~25万円かかります

株式会社を作るときに最低限必要となる主な手続き費用は、次の3つになります。

これらは、専門家に依頼しても自分で手続きをしても、必ずかかる費用です。

- 定款を認証してもらう費用 9万円(※電子定款認証の場合は4万円安くなります)

- 設立登記をするときの登録免許税(登記にかかる税金) 15万円

- 定款の謄本代 1通あたり250円

- 会社の登記事項証明書(会社の基本事項が記載されている証明書) 1通あたり600円

- 印鑑証明書の取得費用 1通あたり450円

- 1面談(基本事項の決定)(必要書類等のご案内)

- 2商号・目的等の確認・調査

- 3定款案の作成

- 4確認・相談

- 5定款認証【公証役場】

- 6出資金の払込

- 7設立登記【法務局】

※登記申請は司法書士の業務になります。そのため、お客様による本人申請か別途、司法書士へ依頼することになります。

- 8登記完了

- 9関係各所【税務署等】への届出

※税務署等への届出は、お客様本人に行っていただくか、税理士へ依頼することになります。

- 10

完了

会社の名称(会社法では商号といいます)は、個人でいうところの姓名にあたり、会社の顔ともいうべき大事な決定事項です。

商号を決める際のパターンをいくつか紹介しますので、参考にしてください。

個人事業で活動していた名称をそのまま引き継ぐ

これまで個人で事業をしていた場合は、そのまま名称を引き継いでもかまいません。

個人事業時代に築いた取引先や顧客などに浸透している名称は、株式会社化にあたってもそのまま引き継ぐことをお勧めします。

個人の姓名をつける

自分のキャラクターをアピールしていきたい場合は、創業者や代表者の姓名を商号に入れることをお勧めします。

業種、事業内容を入れる

商号に業種や事業内容を入れておくと、名刺を渡したときに説明をしなくても、商号を見ただけで何の会社かわかってもらえるというメリットがあります。

地名を入れる

地域に密着して事業を展開していく場合は、地名を商号に入れると顧客に伝わりやすくなります。

インターネットでの検索にも引っ掛かりやすくなります。

商号は、自由に決めることができますが、設立の登記をするにあたって一定のルールがあります。

登記はできても、後々トラブルになる場合もあるので注意が必要です。

- 1同一の住所で同一の商号はダメ。

- 2必ず「株式会社」を入れる。

- 3店、部署など会社の一部門を商号に入れることはできません。

- 4道徳に反する言葉やわいせつな言葉は使用できません。

- 5銀行や保険会社などの一定の業種においては法律上、その業種を表す文字を商号の中に使用しなければなりません。

- 6使用できる文字が決まっています。

商号の調査方法は次の4つの方法があります。どこまで調査をするかはケースバイケースですが、最低限、同じ住所に同じ商号の会社がないかだけは調べておきます。

- 1インターネットや電話帳で検索する

- 2本店所在地を管轄する法務局に行って、商号調査をする

- 3インターネットで「登記情報提供サービス」を利用して、キーワード検索を行う

- 4念のため、これからつくる会社と同じ住所・同じ商号の会社の「登記事項証明書」を、法務局の窓口で取ってみる。

お金を出す人が「発起人」

お金を出す人のことを会社法では「発起人」といいます。発起人は会社設立後に「株主」となり、持っている株数に応じて配当をうけることができます。さらに株主総会で議決権を行使して重要な事項を決定するなど、会社をコントロールしていく役割を担います。

会社の運営をする人が「役員」

会社の運営をする人のことを総称して「役員」といいます。役員には取締役、代表取締役、監査役といった種類があり、会社の経営や監査を担っていきます。

会社設立後には役員が実際に会社を動かしていくことになるため、責任は重大です。

発起人は1名以上で大丈夫です

発起人の数に制限はないので、1人でも大丈夫です。

会社の資本金を仮に100万円とした場合、あなた1人で100万円出せば、発起人はあなた1人になります。

家族や友人、知人にお金を出してもらった場合は、お金を出した人が全員発起人となります。

設立準備の効率を考えると、発起人の数は2,3名までにしておくほうが無難といえます。

発起人になれる人、なれない人

発起人の資格には制限がないので、個人だけでなく会社も発起人になることができます。未成年者も法定代理人(親権者)の同意があれば、発起人になることができます。

取締役は必ず1名以上置く

株式会社の必要機関(機関とは、意思を決定する者または組織のこと)として、取締役が1名以上必要となります。ただし、取締役会を設置する場合は3名以上必要となります。

取締役は、会社経営の責任者として会社の業務を決定し、実際に行っていきます。

今後、会社が伸びるのも潰れるのも取締役次第なので、慎重に人選をしましょう。

取締役は発起人の中からだけでなく、外部の人を選ぶことも可能です。豊富な知識と経験を持つプロを取締役に招き入れることは会社にとってメリットにはなりますが、その取締役が発起人(株主)の意向どおりに経営を進めてくれるとはかぎりません。

個人が出資する1人会社では、株主兼代表取締役として好きなように経営をすることができます。これに対し、株主と取締役が異なる人の場合は、株主はお金を出すだけで経営には直接タッチせず、経営は株主が選んだ取締役を信用して任せることになります。

株主の意見が経営に反映されるとは限らないので、株主のうちの数名を取締役に選んでおきましょう。

代表取締役が会社を代表する

代表取締役とは、会社を代表する権限を持った取締役のことです。

取締役会を設置していない会社では、基本的には取締役全員に代表権があります。

取締役が複数名いる場合において、特定の取締役のみに代表権を持たせたい場合は、株主総会で選ぶなどの手段があります。

会社の繁忙期を意識して考える

決算期をいつにするかについては特に決まりはありません。そのため、まずは「会社の1番忙しい時期を避ける」というのが1つのお勧めです。

決算期から2か月以内に税務申告があるので、繁忙期に決算を迎えてしまうと、書類の整理や棚卸などの決算準備と重なってしまって大変になるからです。

ですので、ゆっくりと決算ができる閑散期にすることをお勧めします。

消費税を意識して考える

資本金が1,000万円以上の会社は、設立第1期から消費税を納める必要があります。しかし、1,000万円未満の会社であれば、設立第1期は消費税を納める必要がありません。

資金繰りを意識して考える

会社の資金繰りを考え、税金を納める時期(決算期末より2か月後)に、会社の資金が潤沢になっていることも重要です。

たとえば、5月を決算期末とした場合、7月末日には税金を払わなければならないので、納税に対応できる資金計画を立てておきましょう。

・定款とは会社のルールを決めた規則集です。

定款に記載する事項と一般的な定款の構成

定款に記載する事項は大きく分けて3つの種類があります。

- 1記載しておかないと無効になる「絶対的記載事項」

- 2決めたら記載しなければならない「相対的記載事項」

- 3記載するかどうかは自由である「任意的記載事項」

それでは、この3種類の事項についてもう少し掘り下げていきます。

- 1絶対的記載事項とは絶対に決めておかなければならないことです。

①目的(事業目的は)に記載されていない事業は行うことはできませんが、将来実施したい事業内容を記載することは可能ですから、設立後すぐに行う業務だけでなく、今後行うかもしれない業務や興味がある業務なども目的にいれておいたほうがいいです。ちなみに、「目的」に書いてあるからといってその業務を必ず行わなくてはいけないわけではありません。あと、許認可が必要な事業についても、記載しておく必要があります。

事業目的は以下の3つを備えておかなければなりません。

(1)適法性

法令や公序良俗に反するものは当然目的にできません。

(例)覚せい剤・大麻などの取引、売春あっせん

(2)営利性

非営利活動を目的とすることはできません。(株式会社は利益を得ることが目的なので)

(3)明確性

一般的に広く知られており、わかりやすいものである必要があります。

②商号は、会社の名前です。

(1)必ず「株式会社」という文字を入れます。

(2)使用してはならない名称

ア 他の法人組織の名称は使用できません。

イ 有名な会社の商号は使用できません。

ウ 同一住所に同一商号は使用できません。

(3)使用できる文字

①ローマ字

②アラビア数字

③記号

④空白(スペース)

⑤ギリシャ文字

③本店所在地については通常、拠点となる場所を本店所在地とすることが多いが、違う場所を本店と定めることも可能です。例えば、拠点となる店舗をビルの一画におき、本店所在地を社長の自宅にすることも問題ありません。

また、許認可事業を行う場合、その多くは事務所に関する要件が定められているため、特に注意してください。

④資本金に関しては、株式会社の最低資本金は1円であるが、それだとどうしても信用度が低くなります。

目安とする資本金の額としては、300万円前後が対外的信用の目安といえます。

例)建設業許可(一般)・・・500万円以上

労働者派遣業・・・・・2000万円以上

貸金業登録・・・・・・5000万円以上

本店を決める際のポイント

- 個人の自宅を本店とする方法

- 新たに借りた事務所を本店とする方法

- 個人事業としての事務所がすでにある場合は、そこを本店とする方法

許認可が必要な事業

- 2相対的記載事項とは決めても決めなくてもよいが、決めたなら記載しないと有効にならないこと

①株式の譲渡制限に関しては、株式を譲渡する場合に、会社の承認を必要とする旨の規定。会社が知らない間に株式の譲渡があり、会社の規定とは関係ない第三者が株主となるのを防ぐことができます。中小企業ではこの規定を設けていることが多いです。

②基準日については、株式会社は一定の日(基準日)を定めて、その日の時点で株主名簿に記載または記録されている株主を、株主総会の議決権を行使できる株主とします。基準日を決めておかないと、株式の譲渡があった場合、引き渡した側と、譲り受けた側とで、どちらが権利行使できる株主であるか混乱してしまうので、決めておきます。

③役員の任期の伸長について、会社法では取締役の任期は2年ですが、株式の譲渡制限規定を設けていれば10年まで伸ばすことができます。

- 3

任意的記載事項とは定款に記載しなくてもいいこと

①事業年度とは、まず会社の売り上げ・経費を計算して、利益または損失を算出するために、一定の期間を設ける必要があります。この期間の区切りを「決算期」といい、決算期から次の決算期までを会社法では「事業年度」といいます。中小企業に限らずほとんどの企業は1年に1回としています。

②取締役等の役員の数は、取締役会を設置していない会社は取締役が1名以上いればよく、取締役会を設置している会社になると、取締役が3名以上と監査役が1名以上必要です。取締役になれる人、なれない人については下で説明しています。

取締役には発起人と違って制限があり、次の要件に該当する人は取締役になることができません。

取締役になれない人

- 法人(株式会社を含む)

- 「成年被後見人」または「被保佐人」。認知症や精神障害などにより、財産管理において一定の制限を受けている人。

- 会社法などの法律に違反したり、金融商品取引法などの法律に定められた特定の罪を犯して、刑の執行を終えるか、もしくはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない人

- 「上記以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えていない人、またはその執行を受けることがなくなるまでの人(執行猶予中の人は除く)

未成年者については注意が必要です

未成年者は発起人のときと同様、法定代理人の同意があれば取締役になることができます。ただし、物事を判断していく意思能力(自分の行為の結果を認識・判断できる能力)は必要です。

外国人も取締役になることができます

外国人も取締役になることができるので、取締役全員が外国人でも問題ありません。ただし、日本での商取引を考えると、少なくとも1名は日本国内に住所がある人にしておくと便利です。日本国内に住所がある外国人であれば、市区町村で実印の登録をすることができるので、印鑑証明書を取ることもできます。

自己破産した人でも取締役になることができます

自己破産した人でも取締役になることができます。ただし、取締役になっている間に自己破産をした場合は、会社と取締役の「委任契約」が終了してしまうので、取締役の地位を失うことになります。そのため、その会社が引き続き同じ取締役に職務を行ってほしい場合には、再度取締役に選任する必要があります。

当事務所のサービス(株式会社設立の場合)

- 類似商号調査

- 書類作成

- 定款作成、認証手続き(電子認証対応)

- 払込証明書

- 取締役決議書

- 取締役会議事録

- 就任承諾書

- 資本金計上の証明書類

- 印鑑届書

- 登記申請書(提携司法書士にて作成し、登記申請いたします)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

9:00~22:00(土日祝も営業)

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

必ずお返事いたします。

お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

アクセス

住所

〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール 301

近鉄四日市駅から徒歩10分

受付時間

9:00~22:00

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

年中無休

日曜日