三重県の古物商許可申請が完全代行プランで\30,000(税抜)

三重県の建設業許可申請¥140,000~(わがまま大歓迎!)

三重県の風俗営業許可申請¥150,000(税抜)~

気軽に連絡できるアットホームな四日市市の事務所、「すどう行政書士事務所」です。

すどう行政書士事務所

〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール301(近鉄四日市駅から徒歩10分)

一度すどう行政書士事務所へご相談ください!

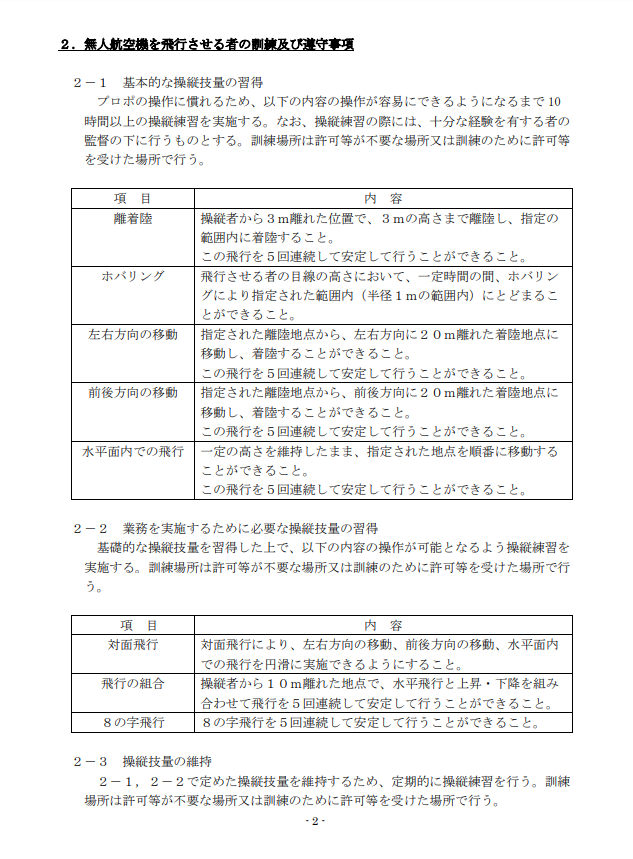

ドローン許可申請書作成マニュアル

土日祝・夜間でも相談可能です。問い合わせフォームからどうぞ

メール(電話もOK)のやりとりだけで許可取得可能です!!

こんにちは。

すどう行政書士事務所のホームページにご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の須藤です。

いよいよこのページでは、ドローンの許可申請の書類作成方法、手順について説明しています。

自分でドローンの許可申請に挑戦したい!とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

三重県(全国対応可能)でドローン許可の申請・承認のことなら、ドローン許可・承認に詳しい

すどう行政書士事務所へご相談ください!

完全代行を¥27,500~(税込)にて承っております!!(面談なしでも大丈夫です。)

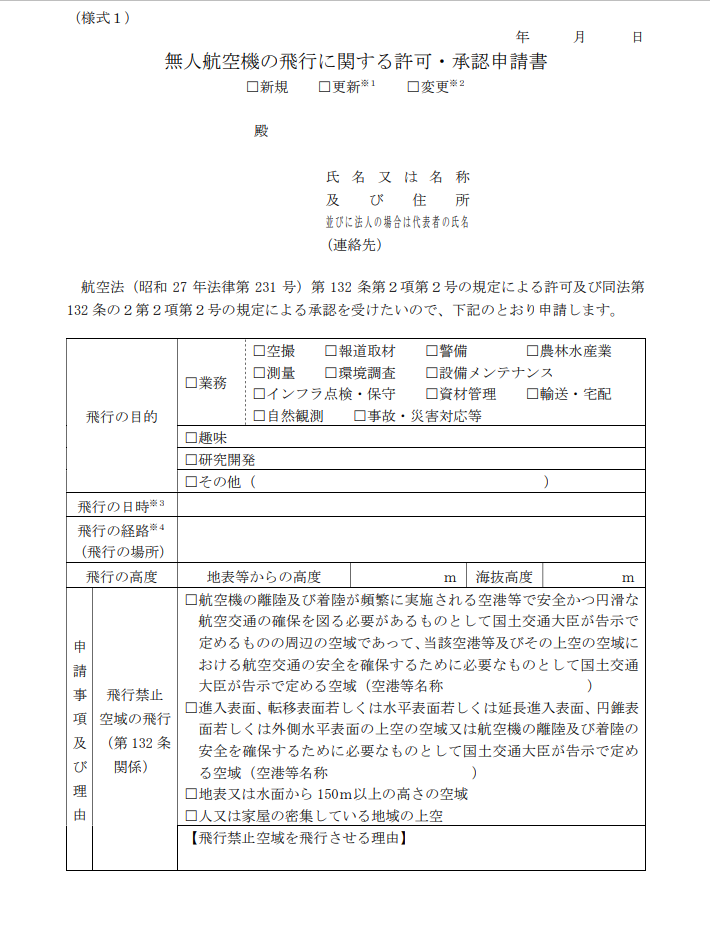

ドローンの許可申請に必要な書類のひな形は、「国土交通省」のホームページからダウンロードができます。

- 1.無人航空機の飛行に管する許可・承認申請書

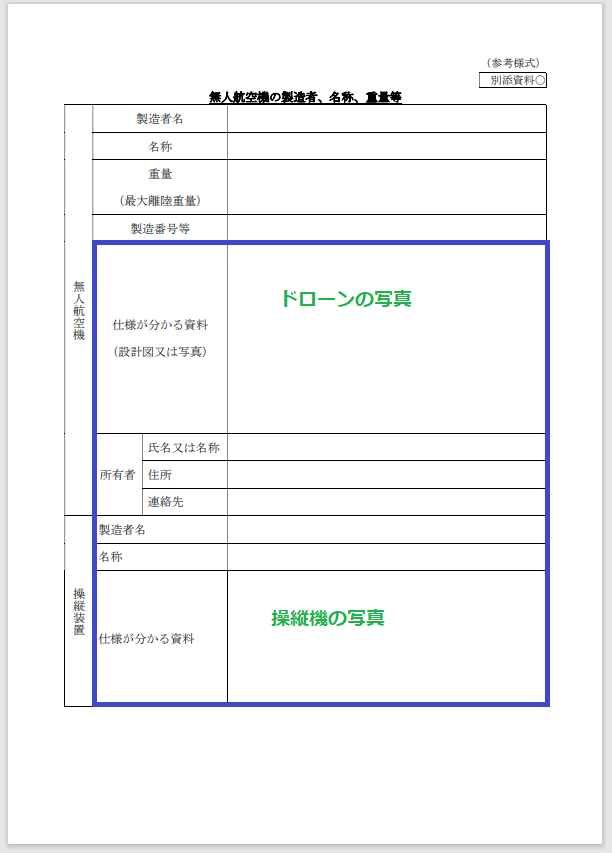

- 2.無人航空機の製造者、名称、重量等

- 3.無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書

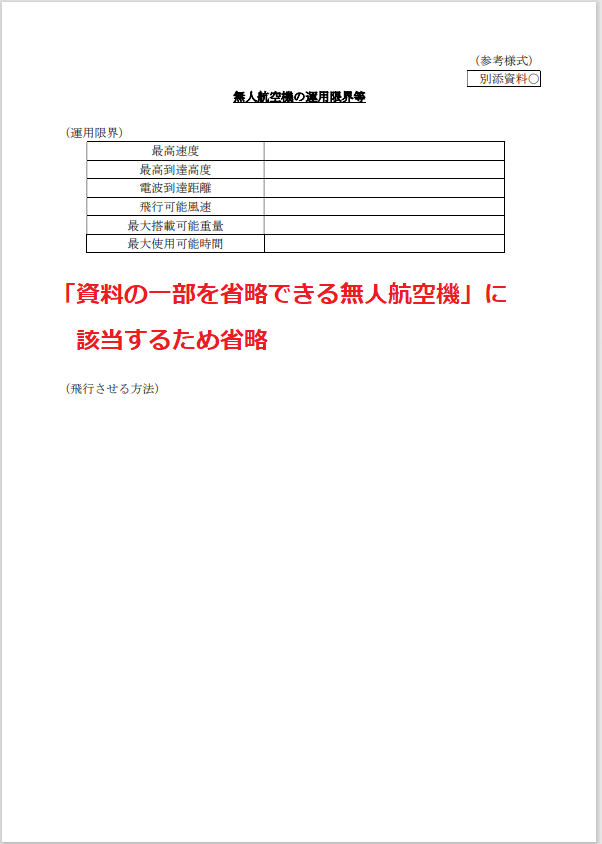

- 4.無人航空機の運用限界等

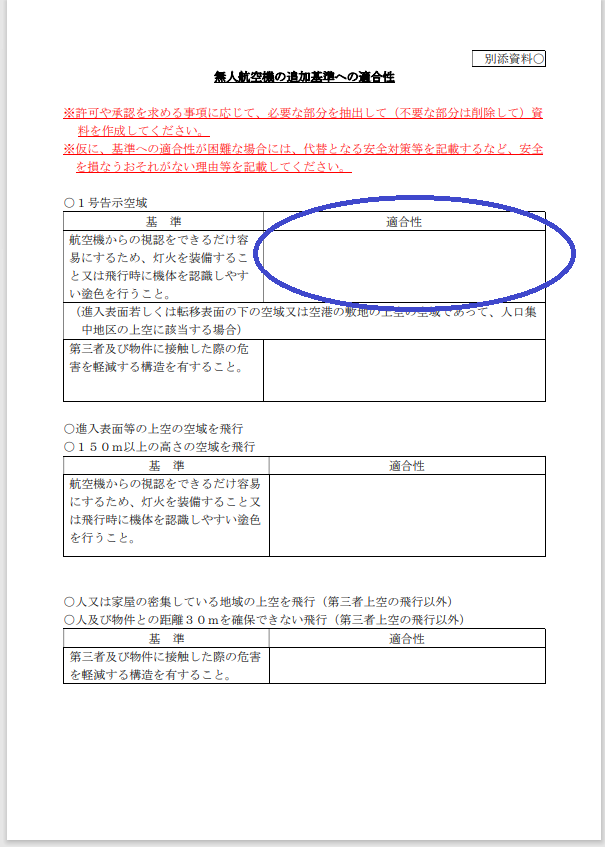

- 5.無人航空機の追加基準への適合性

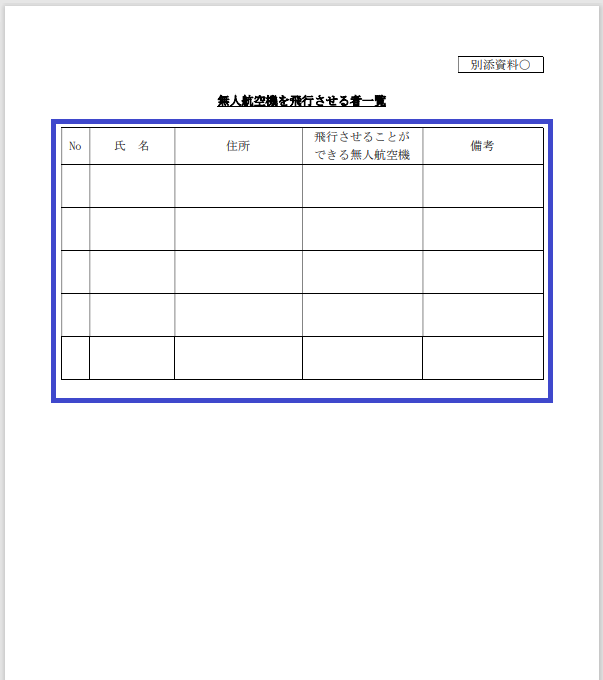

- 6.無人航空機を飛行させる者一覧

- 7.無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

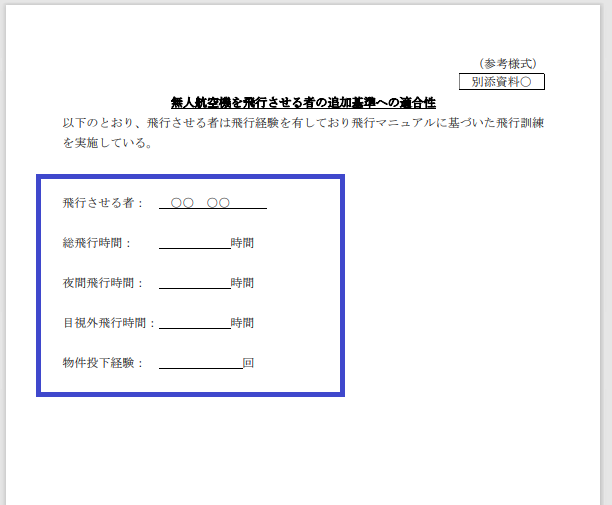

- 8.無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性

申請書 原本

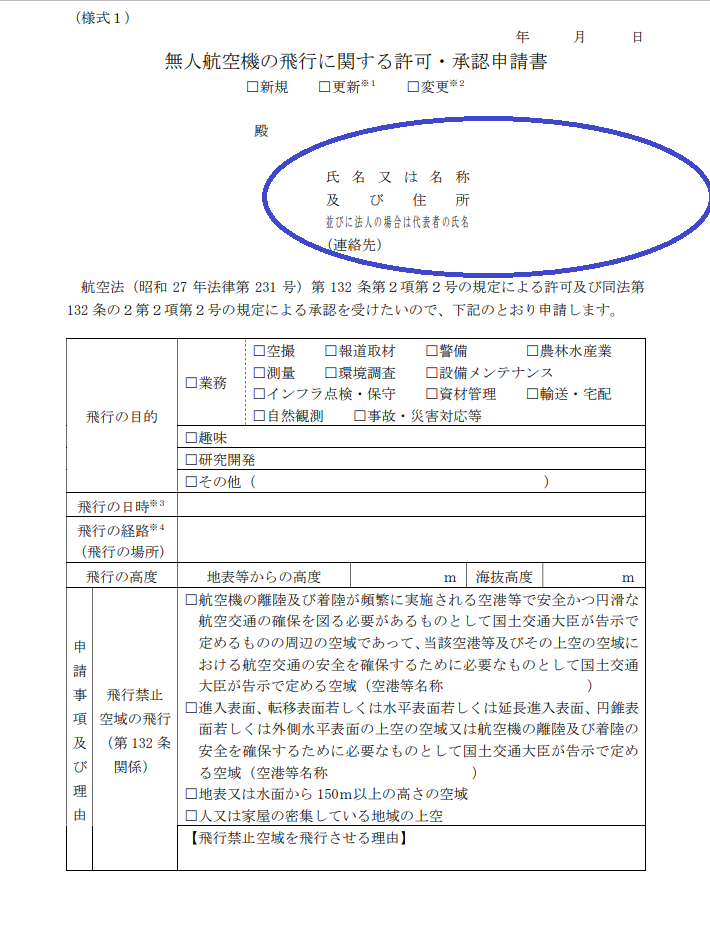

申請書の1枚目に関しては、「誰が、どのような飛行をしたいのか」を記入する用紙になります。

申請書1

ドローン申請書作成・手順1

まず最初に、青色の部分にあなた(申請者)の名前・住所・電話番号を記入してください。

申請者の方が法人の場合は、【氏名】の部分に会社名を。※会社名の前に「代行申請」という文言を記入してください。

例) 代行申請 株式会社 ○○

須藤法昭

三重県四日市市久保田2-3-14 コンフォ・トゥールⅡ301

090-4252-1021

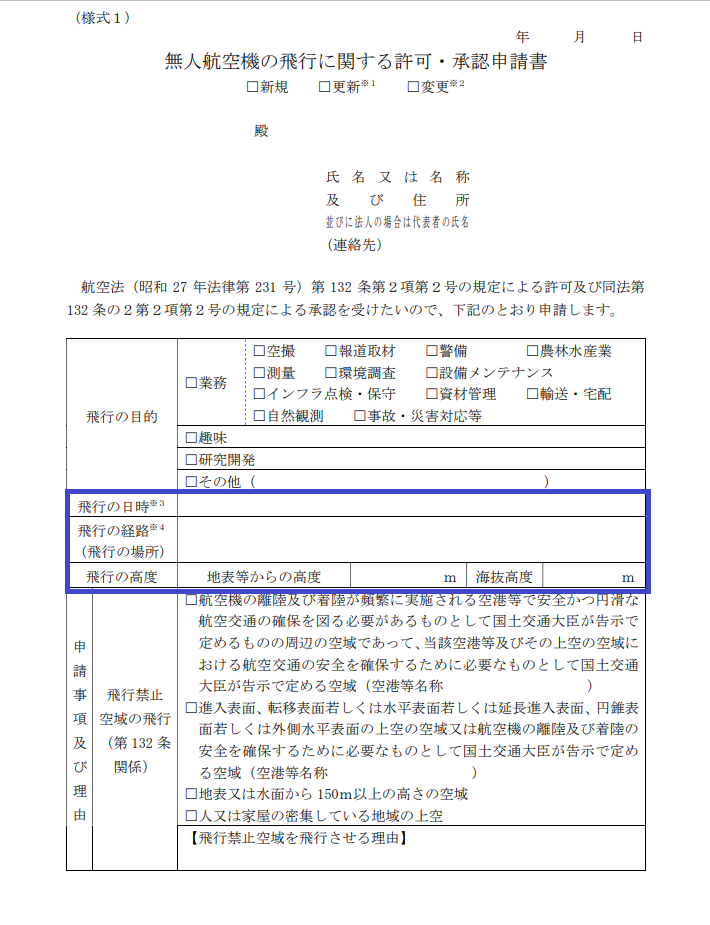

ドローン申請書作成・手順2

ドローン申請書作成・手順3

日時

つぎに記入する箇所は、飛行の日時・経路・飛行の高度を記入します。

例えば、1週間くらいの撮影をする場合は、(たとえば4月~6月あたりで飛行させる場合)

令和3年4月1日以降の許可・承認を得た日~令和3年7月1日

みたいな感じで記入すればOKです。

期間に関しては、3か月以上になると「飛行実績の報告義務」が発生してきますから、3か月を基準に考えると良いでしょう。

飛行の経路

飛行の経路に関しては、すでに飛行経路を特定されている場合は、

三重県四日市市久保田2-3-14 コンフォ・トゥールⅡの建物の上空を飛行させる。

などのように、できる限り具体的に記入する必要があります。

経路が特定できない場合(空撮や農薬散布など)は、

三重県四日市市○○の農地の地表から○○メートルまでの空域(地域)などと記入すれば大丈夫でしょう。

飛行の高度

飛行の高度に関しては、実際に飛行させる場所での地表からの高度(〇メートル)を記入します。

この高度に関しては、海抜高度での記入が必要になります。

海抜高度の調べ方に関しては、【国土地理院】のHPで調べることができます。

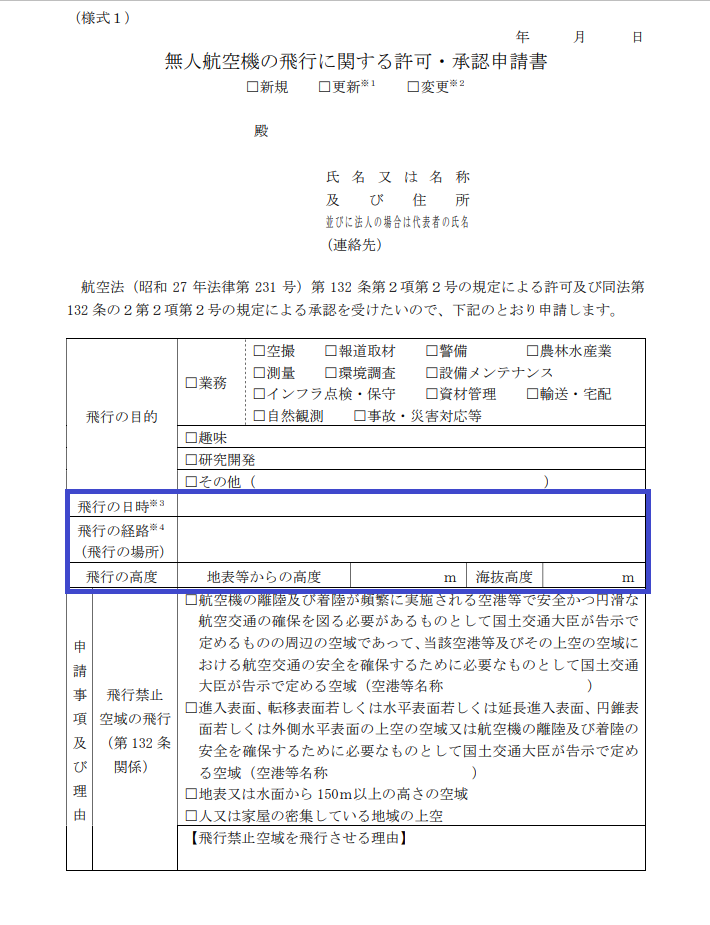

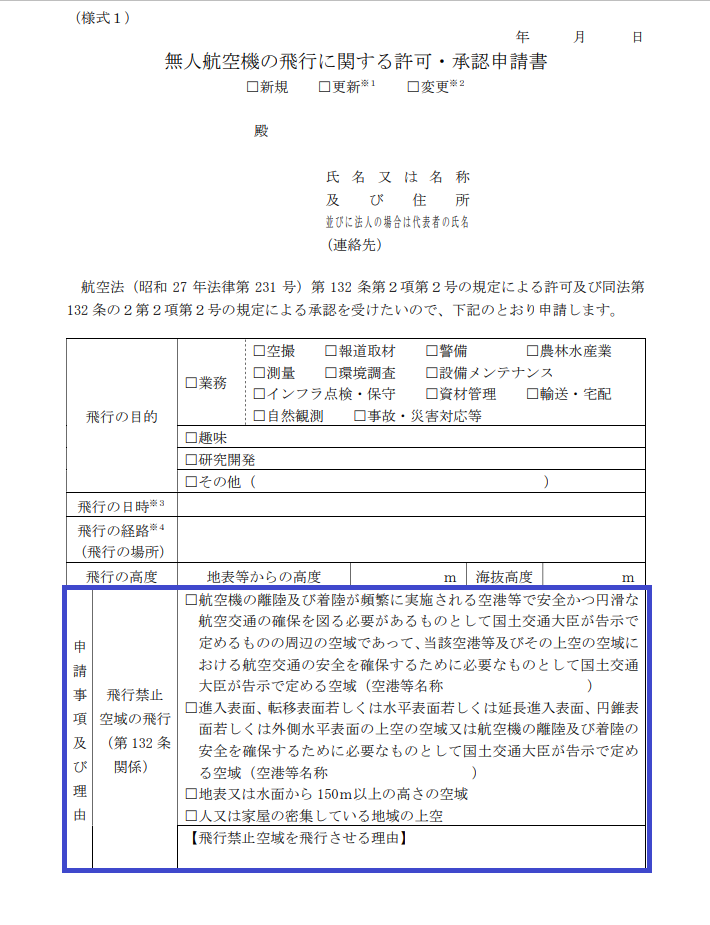

ドローン申請書作成・手順4

飛行させる理由(許可申請の場合)

ドローンの飛行許可を取得しようとしているということは、言い換えれば禁止されている空域での飛行を希望している、ということになりますよね?

では、「なぜ禁止されている空域でドローンを飛行させたいのか」という理由を、説明する必要があります。

例えば、DID地区(人口密集地域)での飛行を予定しているのであれば、具体的にどのような目的によりDID地区の空域で飛行させるのかを記載します。

例)街の上空からの空撮を行いたいため

建設現場において、ドローンを使用して測量をする必要があるため etc...

飛行させる理由(承認申請の場合)

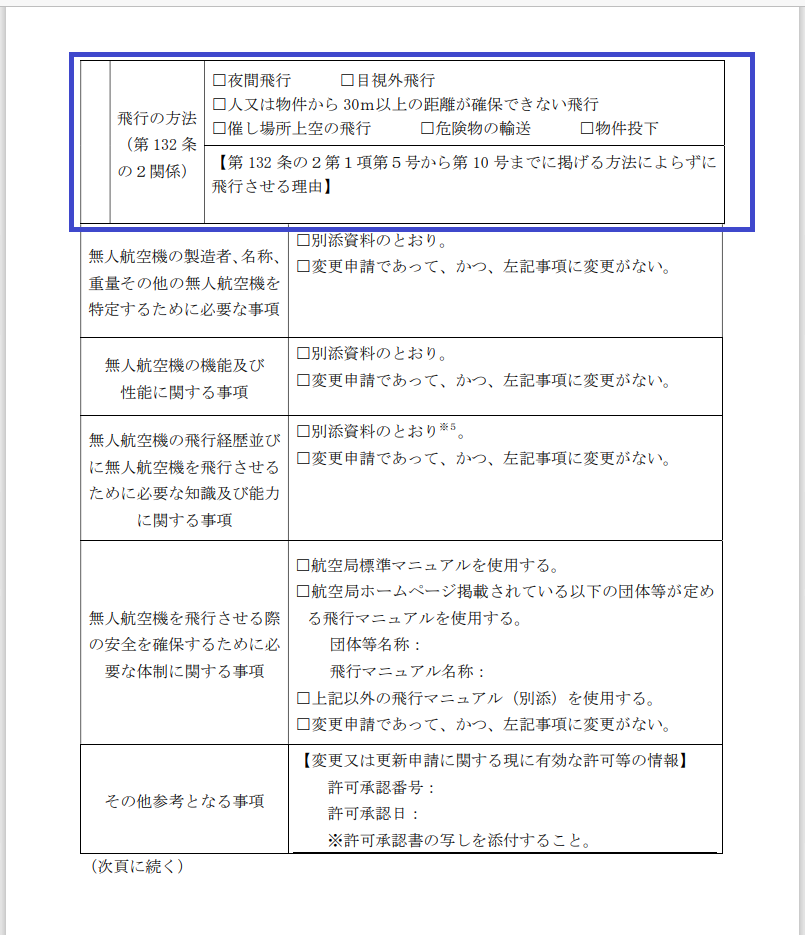

農業でドローン使用する場合(農薬散布)や、夜景を空撮するための夜間飛行等の場合は、許可申請ではなく承認申請になります。よって、↓の部分に記入します。

夜にドローンを飛ばす場合は、「夜間飛行」の部分にチェックをする。

注意しなければいけないのは、農薬散布の場合→危険物の輸送・物件投下にあたりますので、二つチェックをします。

理由に関しては、○○〇の撮影を行う為。みたいな感じでシンプルで構いません。

期日と経路を指定せずに申請する場合は、なぜ日時と経路を指定せずに申請するのかを簡単に説明すればOKです。

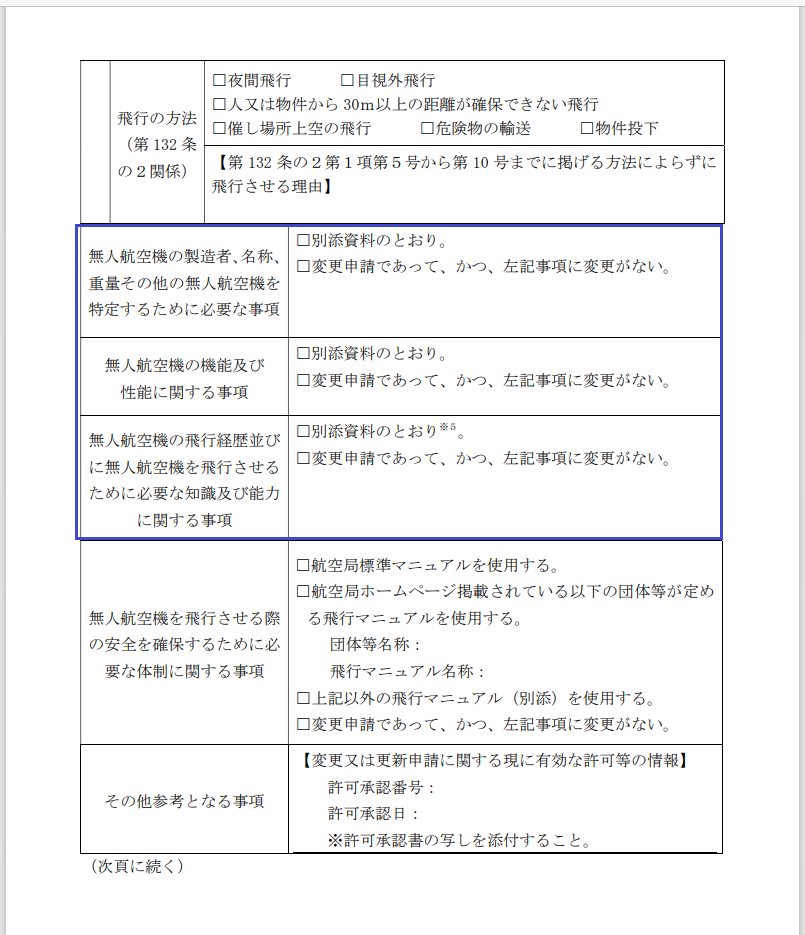

ドローン申請書作成・手順5

それぞれの各事項に関して、記入するとなるととてもじゃないが、この申請書の枠内に収まりきらない。よって、「別添資料のとおり」にチェックを入れれば良い。

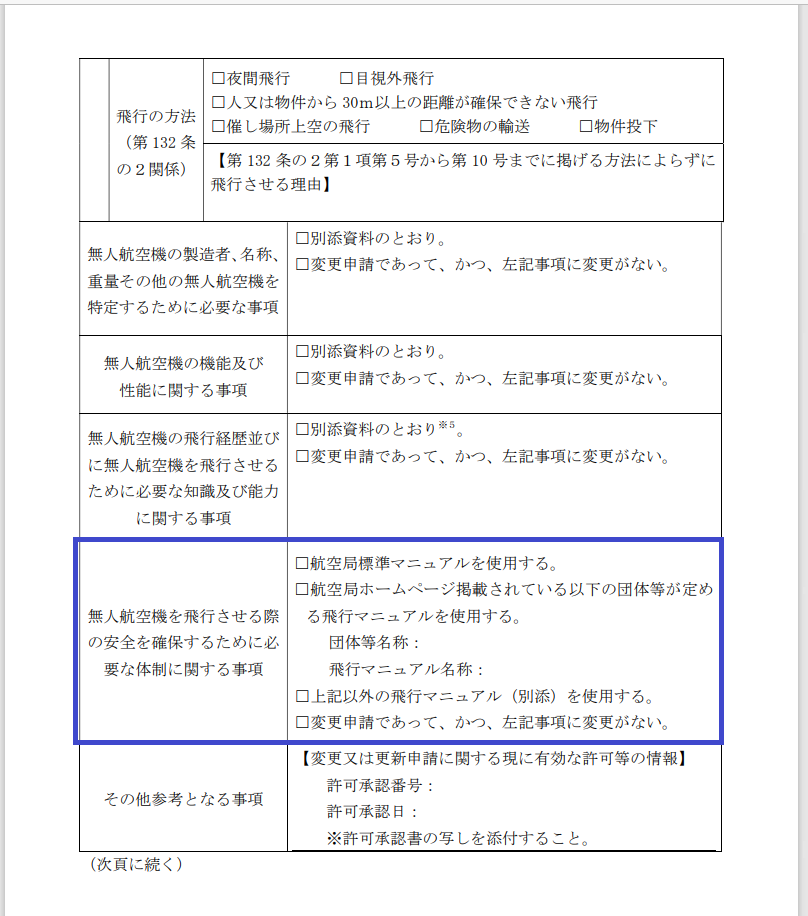

ドローン申請書作成・手順6

これに関しては、ほぼ航空局標準マニュアルを添付することになるので、一番上の「航空局標準マニュアルを使用する」にチェックを入れることが多い。

しかし、承認申請等の特殊な飛行をさせる場合は、その飛行に合わせたマニュアルにカスタマイズする必要があり、それを添付します。

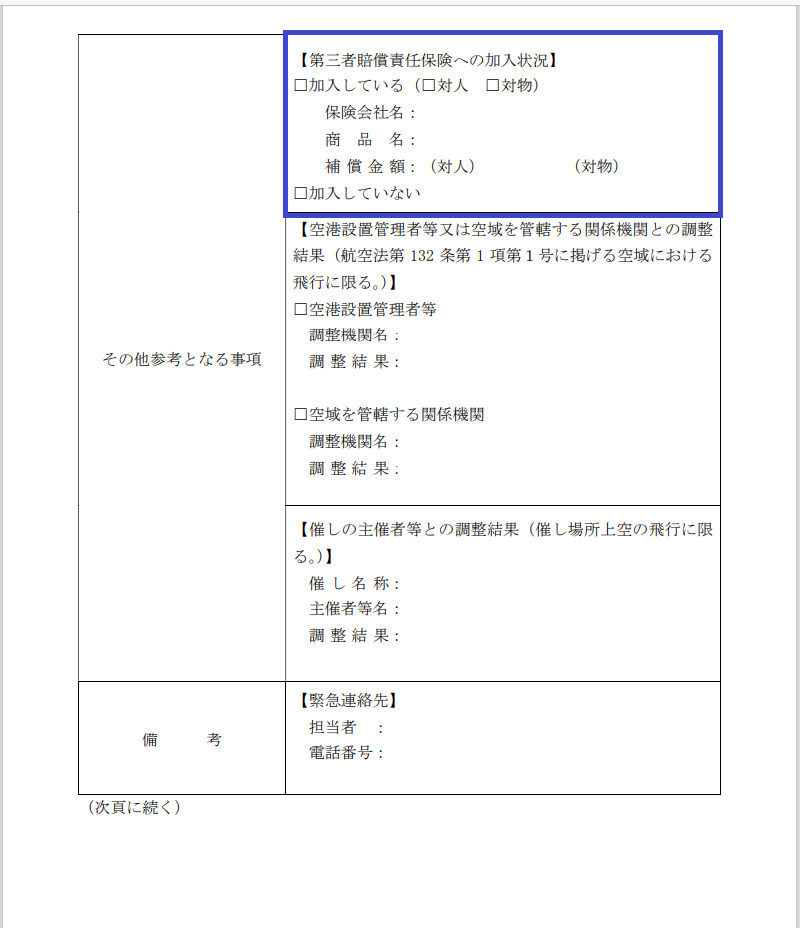

ドローン申請書作成・手順7

ドローン飛行の保険に加入している場合は、その契約書の写しを添付します。

保険への加入は、絶対にするべきだと思いますが、申請においては保険に未加入であっても受理されます。(現段階では)

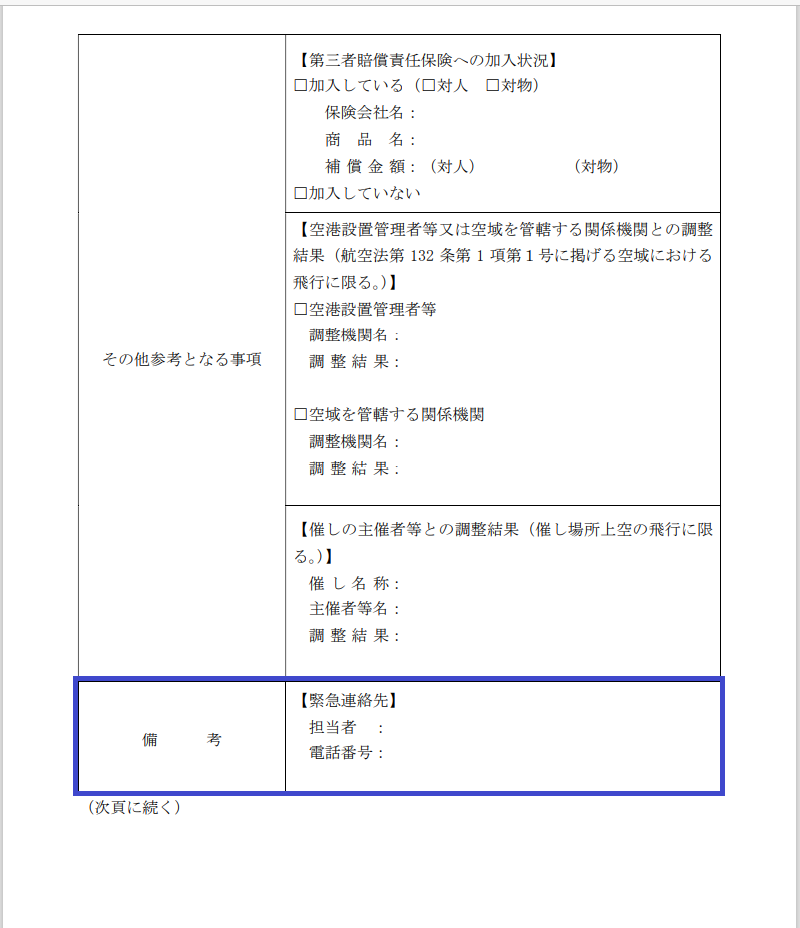

ドローン申請書作成・手順8

見ての通りですが、事故発生時の緊急連絡先を記入すればOK

「備考」の上欄に関しては、必要な時だけ記入すれば良いが、ここに関しては航空局の方に指示してもらってから記入しても構わない。(と思います(;^_^A)

申請書に関しては、これで完了となります。

次は、「基準適合確認書」の作成になります。

基準適合確認書 ひな形

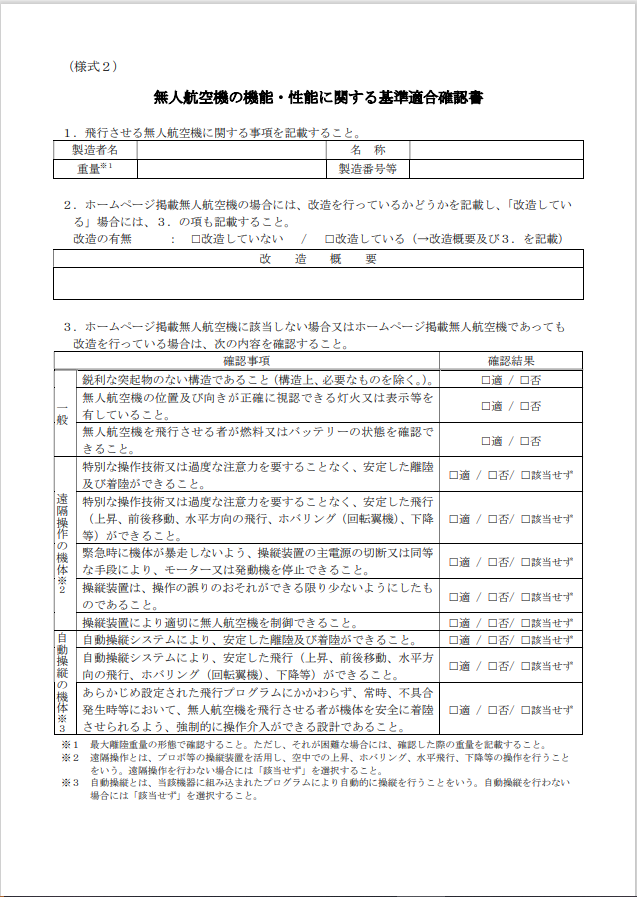

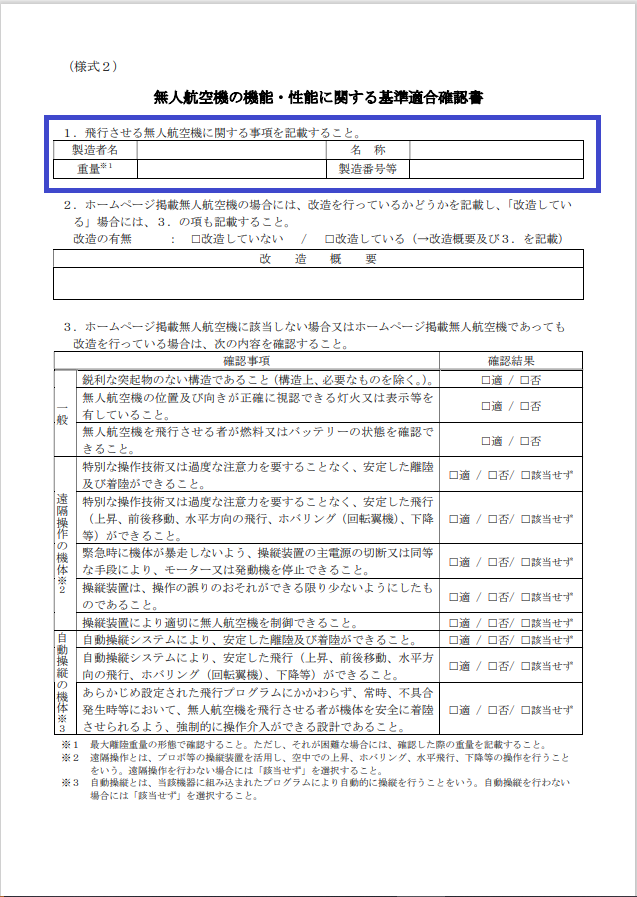

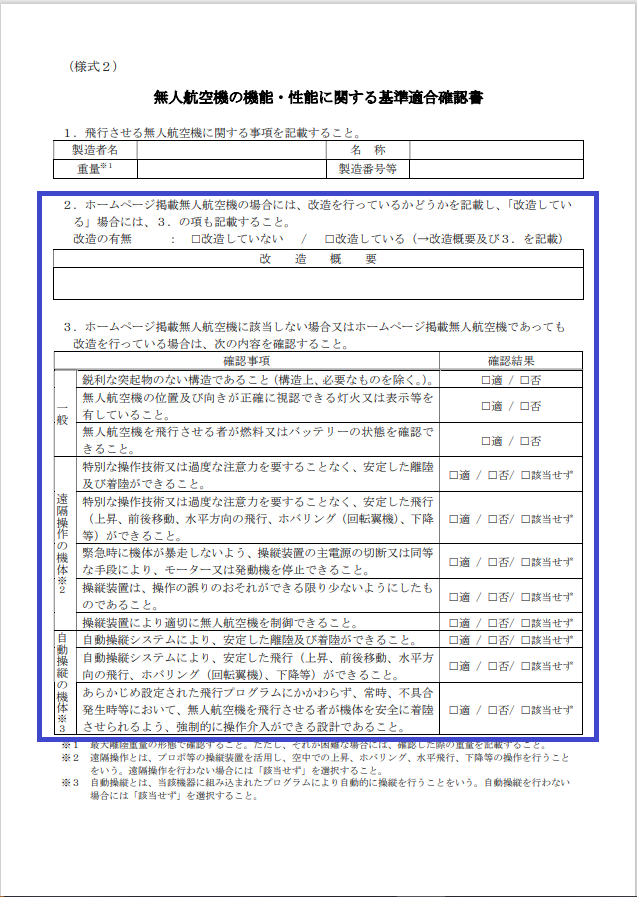

【基準適合確認書】の記入に関しての説明です。

ドローンの許可申請においての「ドローンの性能」がきちんと要件に当てはまっているかどうかを確認していく作業と言い換えてもいいでしょう。(自己申告制です)

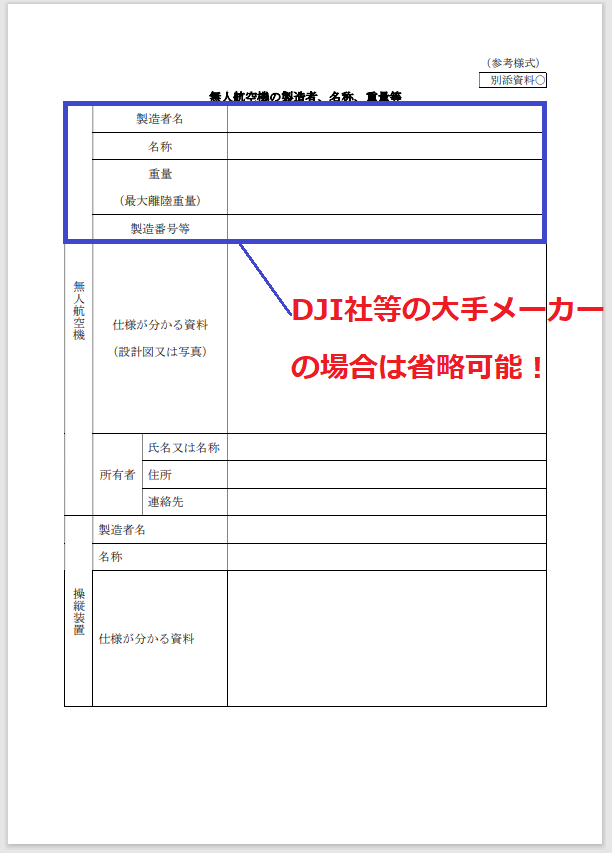

基準適合確認書①

最初は、今回申請対象となるドローン(機体)は、何を使用するのか?を明確にします。

製造者の箇所は、djiなどの会社名を記入すれば大丈夫です。

名称に関しては、機体の通名(説明書等に記載されています)を記入すれば良いです。

注意しなければいけない箇所は、【重量】です。

これは機体の重量だけではなく、飛行させる時の総重量になります。

例えば、農薬散布を行うのであれば、その重さも加えた数字(重さ)を記入してください。

基準適合確認書②

dji等の有名なドローンを使用する場合は特に気にしなくてもOKですが、ドローンを「改造」している場合は、「3」の部分にも全てチェックを入れていきましょう。

【一般】、【遠隔操作の機体】、【自動操縦の機体】それぞれ全て「適」に〇をしてください。

(きちんと確認をしたうえでチェックしてください。)

これで、【基準適合確認書】は完成になります。

次は、操縦者(人)に関しての確認書の作成になります。

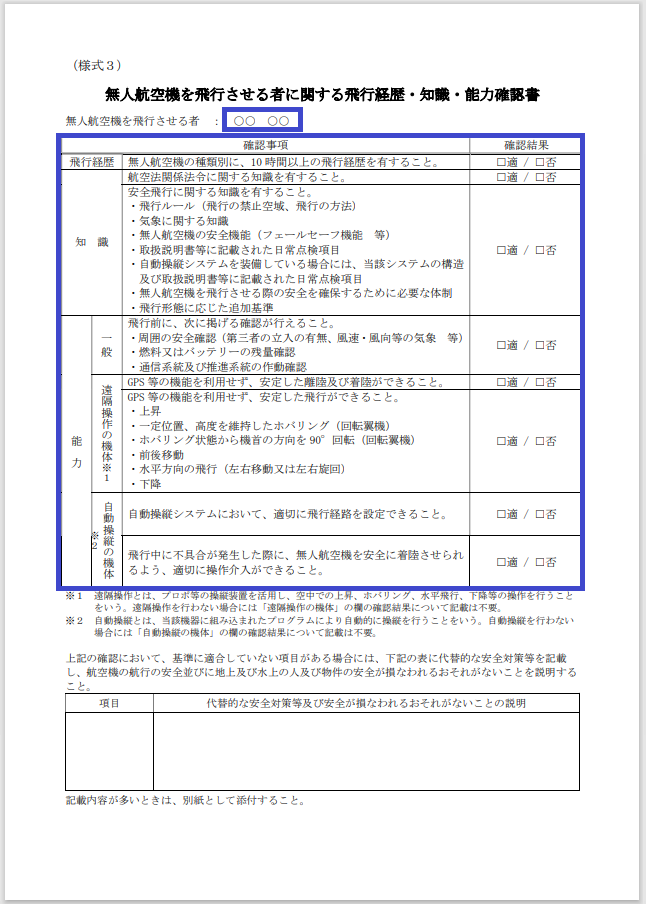

今度は「人」に関する確認書の作成となります。

飛行経歴・知識・能力確認書

まず最初に、一番上の「誰が飛行させるのか」を記入します。

次に「知識」「能力(一般)(遠隔操作の機体)」の部分であるが、すべて「適」にチェックできるように備えておくこと。

「自動操縦の機体」に関しては、測量や空撮等々で使用する場合は、「該当なし」にチェックを入れれば良いでしょう。

次はいよいよ別添資料の作成になります。

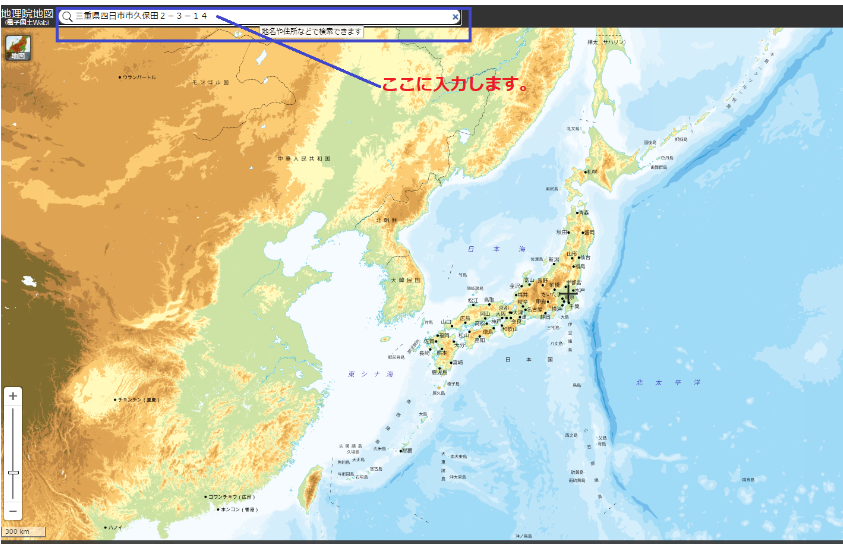

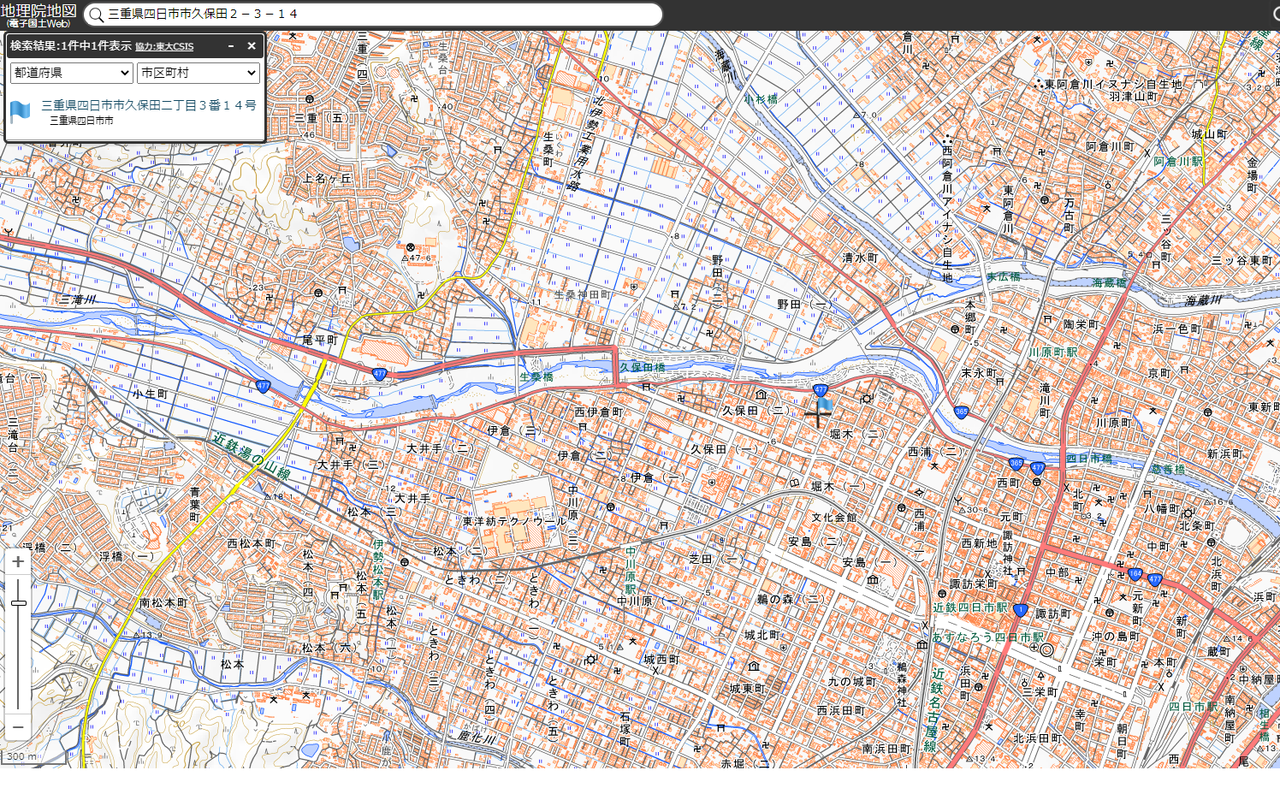

国土地理院の地図を利用しよう!

まずは、国土地理院の地図ページへ飛んでいただき、↓の画像の青く囲んである箇所に飛行させる場所の住所を入力します

住所を入力すると、↓のように、該当するエリアの地図が表示されるので、飛行させるエリアを分かりやすく印をつけ、申請書類の別添資料の「広域図」と「詳細図」にそれぞれ張り付けましょう。

広域図

詳細図

建物等を↑のように分かりやすく印をつけてあげると◎

画像にも直接書き込んではいますが、ほとんどの方はDJI等の大手メーカーのドローンを使用していますよね?そのような場合は、省略可能です。

「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略。と記載します。

写真の貼付

上の画像で青色の枠にはそれぞれ、ドローンと操縦機の写真を貼付しましょう。

ドローンの写真に関しては、【正面】【上から】【横から】の3枚を添付すれば大丈夫です。

操縦機の写真に関しては、全体が分かるような写真を1枚だけ添付すればOKです!

この「無人航空機の運用限界」の書類への記入ですが、先程と同じように有名な大手メーカーのドローン(DJI等)を使用する場合であれば、省略が可能となります。

その場合は、↓みたいに記載しましょう。

ちなみに、「飛行させる方法」については、取扱説明書を添付すればOK。

他の部分(箇所)も同じ考え方になるので、今回は↑の青く囲んだ部分について説明します。

「適合性」に関しては、左に記載されている内容・基準をきちんとクリアしているか、どのようにクリアしているかを記載することになります。

例えば、上の画像を例に説明すれば、「150m以上の高さで飛行させてもきちんと視認が確認できる設備を整えているか、どのように基準を満たしているか」を示せば良いのです。

灯火の写真を添付+「写真のように、灯火の設備があり、150m以上離れた飛行でも、視認することが可能です」

と記載すれば大丈夫でしょう。

ただ、この部分は飛行状況によってかなり内容に違いが出てくるため、航空局の職員さんか専門の行政書士さんに相談することをお勧めします。

ドローンを操縦する人の情報を記載してください。

「備考」の部分に関しては、ドローン検定や講習会などでもらった認定書がある場合に、その旨を記載してください。

飛行させる人の、実務経験(操縦経験)の情報を記載してください。

注意していただきたいことは、【総飛行時間】が「包括申請」・「農薬散布」の場合、20時間以上の飛行時間が必要となってくることです。

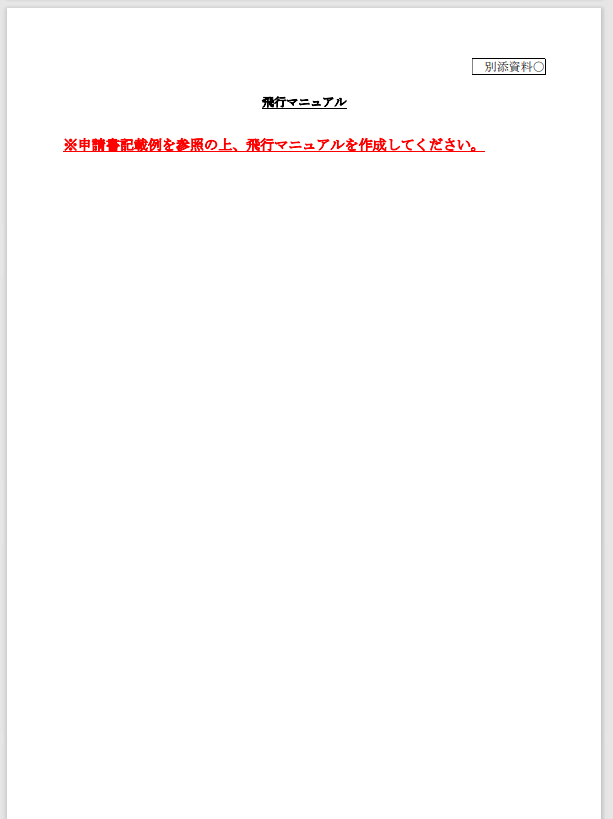

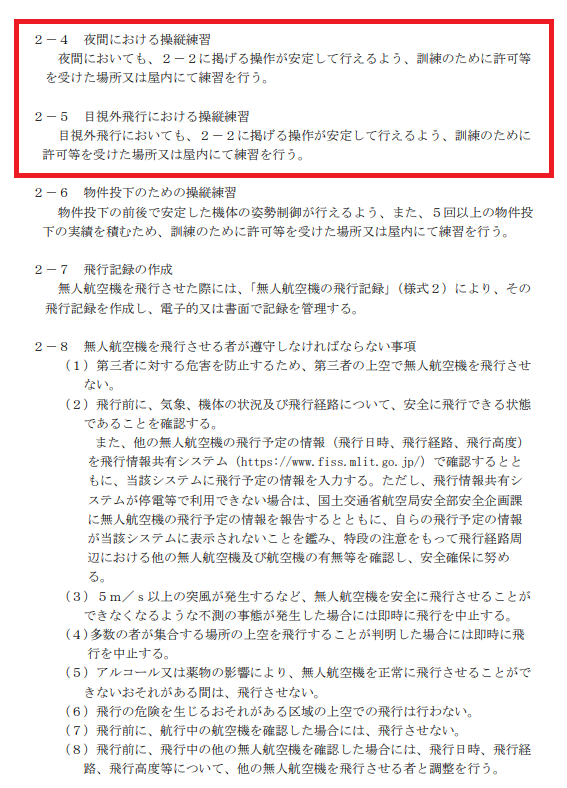

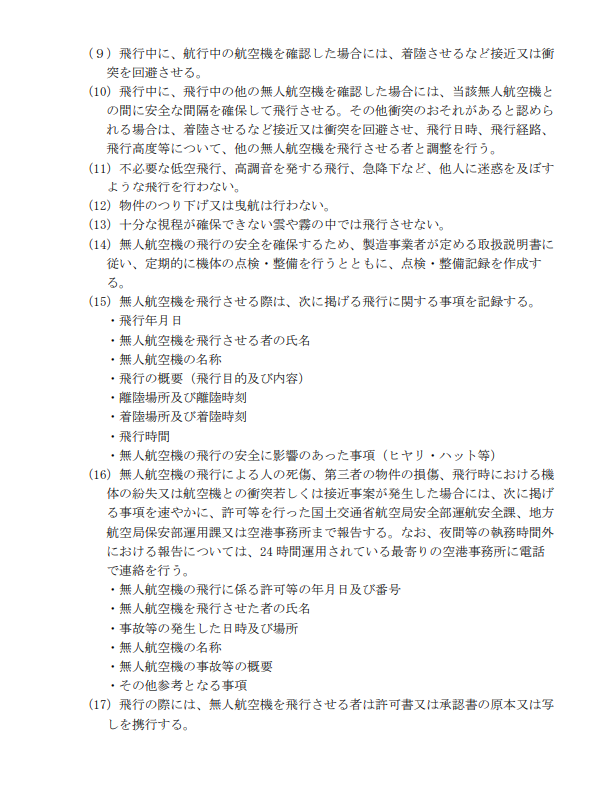

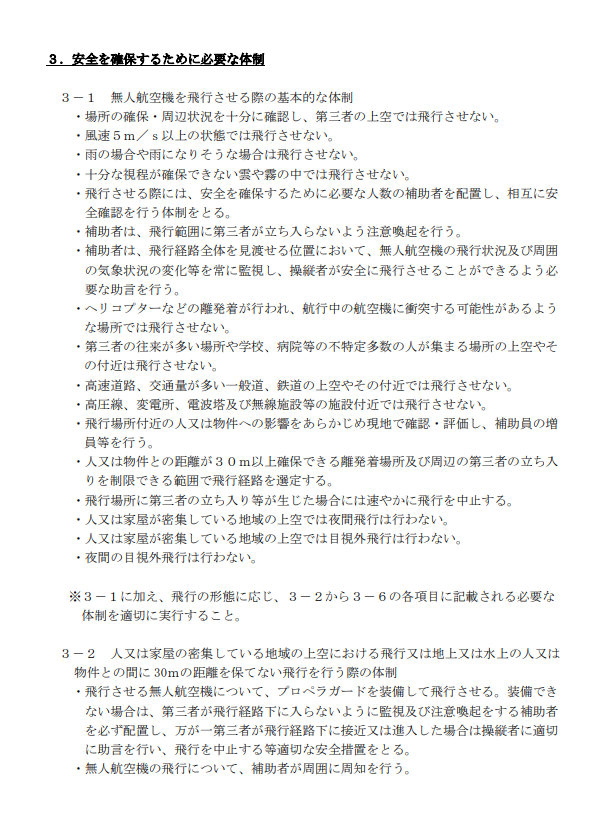

いよいよ大詰めの、「飛行マニュアル」の作成です。

この「飛行マニュアル」に関しては、記載事例を参考に作成することが基本となりますが、様々な飛行スタイルが存在するドローン許可申請では、新しい案件の場合は特に、その都度国土交通省の担当職員の方から指摘をいただけながら、少しずつ修正し、作成していくというやり方がおすすめです。

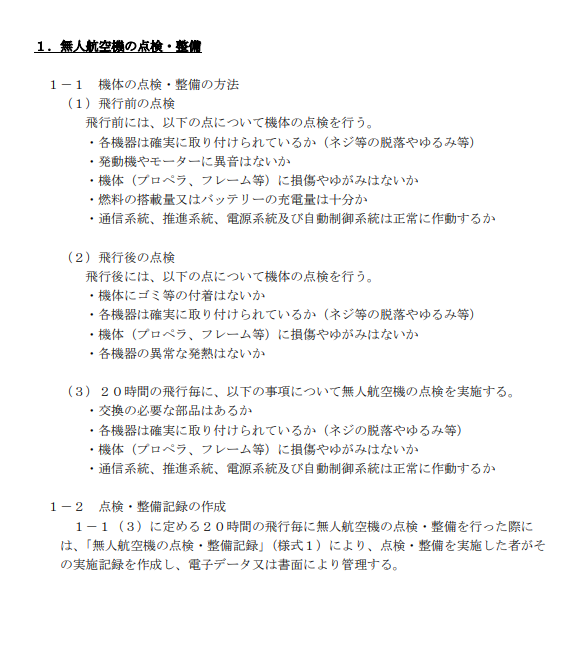

マニュアル①

最初に、ドローンの点検事項の確認を記載します。上の画像の内容をそのまま記載すれば大丈夫です。

マニュアル②

このマニュアルの内容で、注意しなければいけない箇所を、赤枠で囲いました。

例えば、今回の申請内容が目視での空撮として申請しているとします。

そうすると、「目視外飛行」の項目を入れている事は矛盾になり、航空局の方から指摘されてしまうことは当然として、申請書類に添付する資料としてのマニュアルをきちんと把握していないという印象を持たれてしまうことになります。

飛行させる状況に応じて、マニュアルを臨機応変に変える必要があります。

マニュアル③

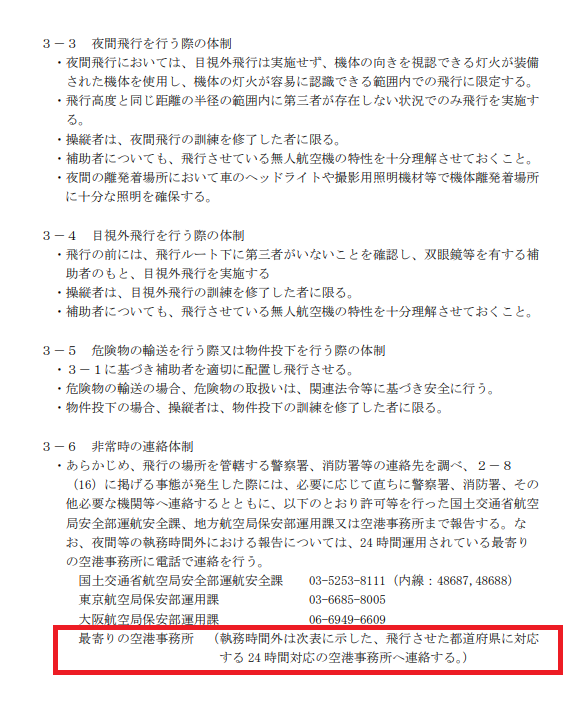

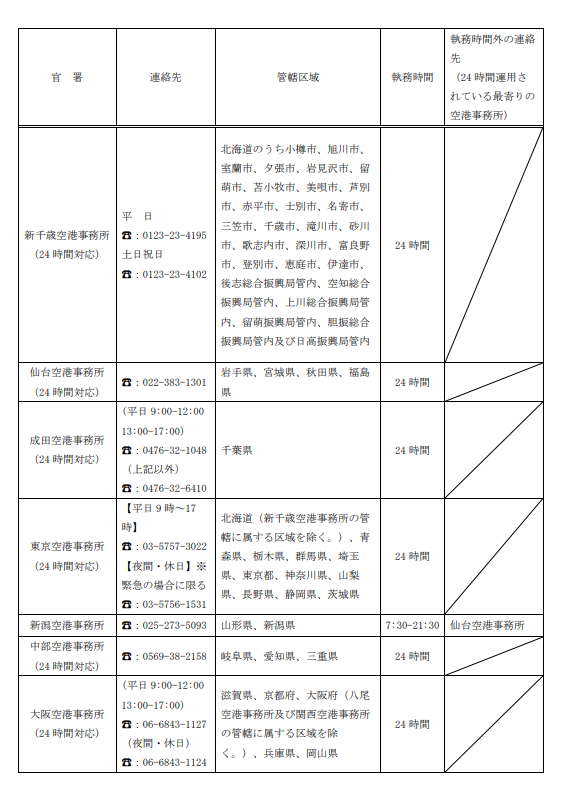

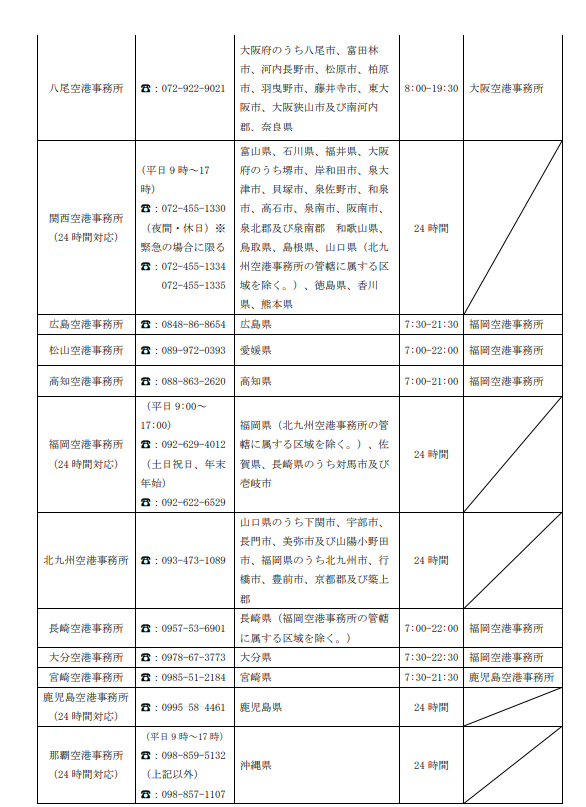

3-6の非常時の連絡体制については、窓口一覧を参考にしてください。↓

ようやく一通りのドローン申請の説明が終わりました。

ここまで読んでくれたあなた、本当にお疲れ様でした。

僕もクタクタになりました(笑)

いかがでしたでしょうか。

今回は、ドローンの許可申請書の作成の仕方をできる限り丁寧に説明させていただきました。

このページを作成するかどうか、かなり悩んだのですが(かなりのボリュームになるため)

、執筆が終えた今、充実感に満ち溢れています(笑)

ここで説明してある内容をある程度把握さえすれば、ドローンの申請は誰でも可能です。

完璧に把握する必要なんてありません。僕も完璧ではありませんから。

しかし、申請の内容を理解しようとするその姿勢が一番大切なことであって、それでも分からない時は、航空局に問い合わせて教えてもらえばいいのです。(なんでもかんでも電話すると迷惑になりますので、本当に分からないことだけ聞くようにしましょうね。)

最後に宣伝になってしまいますが、やっぱり面倒くさいなと思う方もいらっしゃると思います。

そんな時は、「すどう行政書士事務所」へご依頼ください!

他府県でも受け付けておりますので、全国どこからでも、メール(もしくは電話)をいただければ、すぐに動きますので気軽に連絡してくださいね。

リーズナブルなお値段で代行いたしますので、気になる方は料金ページもご覧ください。

繰り返しますが、ここまで読んでいただき、本当にありがとうございました(^^)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

9:00~22:00(土日祝も営業)

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

必ずお返事いたします。

お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

アクセス

住所

〒510-0821 三重県四日市市久保田2丁目3番14号 コンフォ・トゥール 301

近鉄四日市駅から徒歩10分

受付時間

9:00~22:00

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

年中無休

日曜日